Articolo di Serena Lotti | Foto di Davide Merli

Così come Shakespeare ci ha portato a riflettere sulla sottile linea tra sogni e realtà, sulla follia e sulla fragilità delle relazioni umane suggerendo che la vita può essere un algoritmo complesso e la percezione ingannevole, gli Slowdive ieri sera hanno adottato quello stesso modello onirico e sensuale, rinnovando in noi a voglia di buttarsi a capofitto su quell’esercizio della mente.

Che sia l’iconica band di Reading con il suo magnetico shoegaze nostalgico a mostrarci quella strada lastricata di impalpabilità e sogno, di psichedelia e disagio since 1989 è la cosa più shakesperiana che possa accadere oggi, nell’Anno Domini MMXXIV. Ma facciamo un passo indietro. La band inglese sta vivendo negli ultimi anni l’atto più importante della sua carriera, quello che arriva dopo 20 anni e che li ha posizionati nella ionosfera di una nuova notorietà rispetto agli anni 90. Il loro primo album, “Just for a Day” (1991), è stato seguito da “Souvlaki” (1993), considerato uno dei capolavori dello shoegaze. Con il magnifico “Slowdive” pubblicato nel 2017 dopo 22 anni dal precedente “Pygmalion” e l’ultimo attesissimo lavoro che è “Everything is Alive” gli Slowdive non solo hanno fatto una virata sul dream-pop, aggiornando il sound con atmosfere più suadenti ed eteree, riducendo ai minimi termini la matrice postrock, quella dei delay e delle distorsioni, ma si sono ammantati di un’aura di sacralità e misticismo che li ha resi autentici feticci da idolatrare.

La location d’elezione è l’Alcatraz Milano, andato completamente sold out a poche ore dall’inizio del live: non appena la venue assume le sembianze di un gigantesco contenitore di sardine ecco partire le atmosfere rarefatte e wave della band inglese. Si sviluppa così un incendio gentile che durerà 90 orgasmici ed intensissimi minuti.

Gli Slowdive che fanno gli Slowdive. Ma lo fanno meglio, molto meglio. Quella che ascoltiamo sul palco è un’esibizione corale di pura perfezione e muscoli, di grande onestà e genuino sudore, di mente e manualità insieme, di sapienza e incoscienza. Non sono gli Slowdive dei dischi. Gli Slowdive sul palco sono tutta un’altra storia, tutta un’altra versione. Un sogno febbrile che unisce chitarre, voci e synth in classico stile shoegaze ma con un tocco di verità in più, se servisse mai sul palco come nella vita.

Le linee melodiche e le sezioni ritmiche sono chiare, strutturate, tutta è una combinazione perfetta di suoni stratificati, riverberi ipnotici e sintetizzatori in loop.

Staserà non c’è traccia di chitarre scarnificate e minimaliste e l’adozione delle nuove declinazioni metalliche offerte dell’elettronica nella dimensione live non rendono la melodia ridotta ad un accenno come è da sempre nell’estetica della band. Stasera c’è un progetto artigianale fatto di suoni muscolari e sudati, di voci intrecciate e ansimanti, è una narrazione strutturata e lineare seppure ai nostri occhi tutto appare frammentario ed evancescente. Si tratta di una logica che diventerà comprensibile dopo, molte ore dopo. Come una medicina a rilascio prolungato.

Il sound è etereo e sognante, Rachel è meravigliosa, impalpabile come una versione contemporanea della dea Demetra: la band resta aggrappata a tutto un groviglio di chitarre effettate, nota dopo nota costruisce intorno a noi un involucro gassoso che ci trasporta dentro un oceano di delay vibranti, liquidi e sinuosi. Tutto il set si muove dentro un percorso dinamico e mai accidentato, con brani organizzati secondo un assetto lineare fluidissimo dove ogni pezzo scorre senza ostacoli nè soluzione di continuità.

Una setlist dove trovano spazio solo tre brani tratti dall’ultimo album mentre il resto arriva da una storia iniziata nel 1989. È un viaggio quindi nella nostalgia e nello spleen, un volo planare attraverso i paesaggi sonori della loro carriera, dalle radici shoegaze ai più sperimentali sogni musicali.

Capolavori della fase II come Star Rowing e le sue chitarre evocative, Shanty, Skin In The Game sono già storia e ci fanno capire quanto gli Slowdive siano stati capaci di mantenere un legame fortissimo con il passato, tracciare nuove forme, creare un perfetto equilibrio tra dream pop e alternative.

Il bis di Kisses ci fa pensare che ci sia un disegno mistificatorio nel parterre. Qualcuno sviene tra il pubblico, a Praga come a Milano e il brano riparte, a Praga come a Milano. Rachel ferma il carrozzone, rinasce Kisses. Siamo grati.

Il viaggio nell’estasi passa attraverso una delle fermate più attese: l’intensa Souvlaki Space Station, autentico capolavoro shoegaze, dove gli Slowdive ci informano che anche nei sogni c’e spazio per le grattugie sull’asfalto. La coda è un viaggio sensoriale unico, un’onda crescente e decrescente che ci sfinisce.

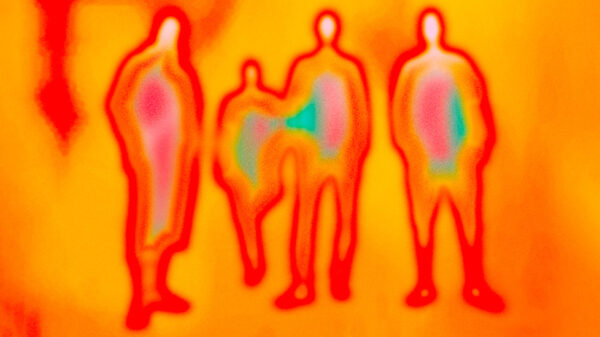

I visual giganteschi alimentano e promuovono la narrativa del sogno, della psichedelia, del viaggio lisergico. Galleggiamo in un’atmosfera immaginifica immersiva e sognante fatta di spirali concentriche dilatate, di immagini dimensionali, di circonferenze fluorescenti.

Brani più vintage come Catch the Breeze e Avalyn, ci portano dentro una pagina di storia della musica, tracce che definirono il movimento shoegaze degli anni ’90. Le atmosfere rarefatte e le chitarre a cascata risvegliano in quelli che l’hanno vissuta i ricordi di un’epoca in cui la musica puntava al sublime. Erano gli anni 90, tutto era allora possibile.

Il momento è ora quello di Alison con la voce eterea di Rachel Goswell che si dipana attraverso una fitta nebbia di suoni grevi ma è sull’encore che l’atmosfera si fa ancora più intima e crepuscolare con la malinconica Sugar for the Pill e la sua assenza d’amore fino all’autodistruzione di Dagger che recita una preghiera finale, senza assoluzione “You know I am your dagger, You know I am your wound”. Siamo peccatori, dannati per la vita, ma almeno ci sarà la musica ad alleviare il dolore.

Non solo un live ma una cavalcata sensoriale attraverso il tempo e lo spazio. La magia e la mestria degli Slowdive continua a dimostrare che, nonostante il passare degli anni, il loro impatto sulla musica, la spiritualità che evocano, rimane eterno e unico.

E come disse Puck nel monologo finale di Sogno di una Notte di Mezza Estate“Se noi ombre vi abbiamo irritato, non prendetela a male, ma pensate di aver dormito, questa è una visione della fantasia. Non prendetevela perché questa storia da ogni logica è fuori: noi altro non v’offrimmo che un sogno…”

E fu così che gli Slowdive chiusero l’atto finale della loro rappresentazione teatrale. Come Shakespeare fece più di 400 anni fa.

Arrivo a casa, parcheggio sulle strisce pedonali. La notte è densa, la nebbia crea fitte trame di acqua e trasparenza. Mi sento il miele dentro gli occhi, sorrido mentre guardo un cane depilato e bruttissimo arrancare dietro una ragazza che cammina come un unno. Il tabacco mi brucia la gola, eppure sembra zucchero.

Sono a casa. Mi guardo allo specchio: ecco una che si è truccata con la pistola a spruzzo. Eppure la mia pelle sembra di seta stasera. Salto leggera nel pigiama bucato sulle ginocchia, mi infilo in un letto che sembra un sacco amniotico.

Mi sveglio dal sogno proprio in quel momento. Apro gli occhi. E’ ora di andare a dormire.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli SLOWDIVE a Milano o sfoglia la gallery qui sotto:

SLOWDIVE – La Scaletta del Concerto di Milano

shanty

Star Roving

Catch the Breeze

skin in the game

Crazy for You

Souvlaki Space Station

chained to a cloud

Slomo

kisses

Alison

When the Sun Hits

40 Days

Encore:

Sugar for the Pill

Dagger

Golden Hair (Syd Barrett cover)